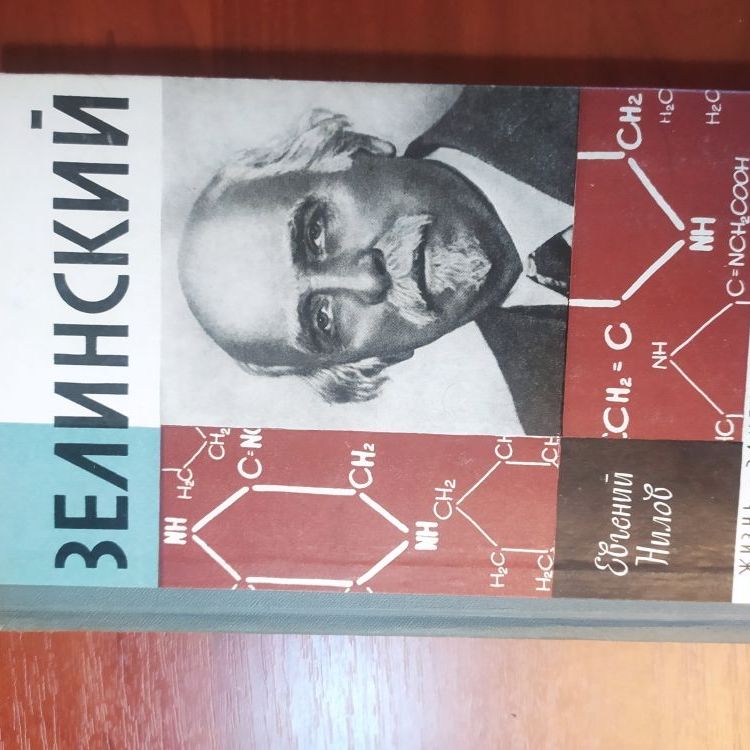

Жизнь замечательных людей. ЗЕЛИНСКИЙ

210 ₽

−40%

350 ₽

Описание

Е. Нилов, 1969 год издания, качество хорошее, издательство ЦМВККСМ Молодая гвардия

Никола́й Дми́триевич Зели́нский (25 января [6 февраля] 1861, Тирасполь, Херсонская губерния, Российская империя — 31 июля 1953, Москва, СССР) — российский и советский химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников гетерогенного катализа в органическом синтезе и нефтехимии. Наиболее известен как создатель активированного угля, изобретатель первого эффективного противогаза (1915), создатель отечественного синтетического топлива из углеводородов. Заслуженный деятель науки РСФСР (1926). Герой Социалистического Труда (1945). Лауреат трёх Сталинских премий (1942, 1946, 1948). Член-корреспондент (1924), академик АН СССР (1929).

Родился 25 января (6 февраля) 1861 года в Тирасполе в дворянской семье. Отец Зелинского, Дмитрий Осипович, происходивший из потомственных волынских дворян, скончался от быстротечной чахотки в 1863 году; два года спустя от той же болезни умерла его мать. Осиротевший мальчик остался на попечении своей бабушки, М. П. Васильевой, проведя детство у неё в деревне.

В десятилетнем возрасте Николай Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище на двухгодичные курсы для подготовки к поступлению в гимназию. Досрочно закончив их в 11-летнем возрасте, он поступил в одесскую Ришельевскую гимназию, во второй класс.

По окончании гимназии в 1880 году, Зелинский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета, который окончил в 1884 году. Был оставлен при университете и направлен в Германию. В течение двух лет (1885—1887) он занимался исследованиями сперва в лаборатории Й. Вислиценуса в Лейпциге. Затем в лаборатории В. Мейера в Гёттингене выполнил исследование новой реакции, что привело к тяжёлому отравлению не изученным к тому времени газом ипритом. В 1887 году был назначен приват-доцентом по кафедре химии Новороссийского университета. В 1888 году выдержал магистерский экзамен, в 1889 году защитил магистерскую («К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду»), а в 1891 году — докторскую («Исследование явлений изомерии в рядах предельных углеродистых соединений») диссертации.

Был приглашён в Московский университет по инициативе Д. И. Менделеева. С 1893 года до своей смерти был профессором Московского университета, за исключением периода 1911—1917 годов. С 1893 года — экстраординарный профессор по кафедре органической химии, с 1902 года — ординарный профессор.

В десятилетнем возрасте Николай Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище на двухгодичные курсы для подготовки к поступлению в гимназию. Досрочно закончив их в 11-летнем возрасте, он поступил в одесскую Ришельевскую гимназию, во второй класс.

По окончании гимназии в 1880 году, Зелинский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета, который окончил в 1884 году. Был оставлен при университете и направлен в Германию. В течение двух лет (1885—1887) он занимался исследованиями сперва в лаборатории Й. Вислиценуса в Лейпциге. Затем в лаборатории В. Мейера в Гёттингене выполнил исследование новой реакции, что привело к тяжёлому отравлению не изученным к тому времени газом ипритом. В 1887 году был назначен приват-доцентом по кафедре химии Новороссийского университета. В 1888 году выдержал магистерский экзамен, в 1889 году защитил магистерскую («К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду»), а в 1891 году — докторскую («Исследование явлений изомерии в рядах предельных углеродистых соединений») диссертации.

Был приглашён в Московский университет по инициативе Д. И. Менделеева. С 1893 года до своей смерти был профессором Московского университета, за исключением периода 1911—1917 годов. С 1893 года — экстраординарный профессор по кафедре органической химии, с 1902 года — ординарный профессор.

В 1911 году он покинул университет вместе с группой учёных в знак протеста против политики царского министра народного просвещения Л. А. Кассо. С 1911 по 1917 годы работал профессором в Санкт-Петербургском политехническом институте.

В 1917 году вернулся в Московский университет. Профессор кафедры химии (1917—1929) физико-математического факультета. Заведующий кафедрой органической химии (1929—1930 и 1933—1938); заведующий кафедрой химии нефти (1938—1953); заведующий лабораторией антибиотиков и биогенных оснований (1950—1953) химического факультета. Заведующий кафедрой органической химии химического отделения (1932—1933).

С 1935 года активно участвовал в организации Института органической химии АН СССР, в котором затем руководил рядом лабораторий.

10 июля 1941 года Зелинский вошёл в состав Научно-технического совета для разработки и апробации научных работ по химии, связанных с оборонной тематикой, под председательством уполномоченного Государственного комитета обороны, профессора С. В. Кафтанова [2]. В годы Великой Отечественной войны работал в эвакуации до лета 1943 года [3]. Зелинский принял участие в работах по повышению качества авиационных бензинов и смазочных масел. Был разработан новый процесс, позволяющий получать горючее с высоким октановым числом; были найдены новые катализаторы для процессов ароматизации нефти и получения продуктов оборонного значения. Под руководством Зелинского был детально исследован процесс каталитического крекинга нефти с определением химической природы его продуктов спектральными методами. Зелинский руководил также работами по изысканию путей рационального использования продуктов первичной переработки твердого топлива — угля, сланцев, торфа. В связи с этим важное значение приобрела проблема освобождения от серы сланцевых смол. Сланцы составляли около трех четвертей топливных запасов СССР, но высокое содержание серы обесценивало их как сырье для получения моторного топлива. Зелинский в годы войны нашёл решение этой задачи, пропуская сланцевые масла в смеси с водородом над платиной или никелем на окиси алюминия при 300°. Сера удалялась в виде сероводорода. Развитие нефтехимии в нашей стране привело к коренной реконструкции нефтеперерабатывающей промышленности для получения искусственного жидкого топлива. В результате научных исследований в качестве ценного сырья для высокооктанового моторного топлива и качественных смазочных масел стало возможным использовать не только жидкие, но и твердые горючие ископаемые. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для переработки на моторное топливо богатейших угольных ресурсов Западной Сибири, угля и природного газа Ухты и Печоры и других отдаленных от фронта районов. (википедия)

В 1917 году вернулся в Московский университет. Профессор кафедры химии (1917—1929) физико-математического факультета. Заведующий кафедрой органической химии (1929—1930 и 1933—1938); заведующий кафедрой химии нефти (1938—1953); заведующий лабораторией антибиотиков и биогенных оснований (1950—1953) химического факультета. Заведующий кафедрой органической химии химического отделения (1932—1933).

С 1935 года активно участвовал в организации Института органической химии АН СССР, в котором затем руководил рядом лабораторий.

10 июля 1941 года Зелинский вошёл в состав Научно-технического совета для разработки и апробации научных работ по химии, связанных с оборонной тематикой, под председательством уполномоченного Государственного комитета обороны, профессора С. В. Кафтанова [2]. В годы Великой Отечественной войны работал в эвакуации до лета 1943 года [3]. Зелинский принял участие в работах по повышению качества авиационных бензинов и смазочных масел. Был разработан новый процесс, позволяющий получать горючее с высоким октановым числом; были найдены новые катализаторы для процессов ароматизации нефти и получения продуктов оборонного значения. Под руководством Зелинского был детально исследован процесс каталитического крекинга нефти с определением химической природы его продуктов спектральными методами. Зелинский руководил также работами по изысканию путей рационального использования продуктов первичной переработки твердого топлива — угля, сланцев, торфа. В связи с этим важное значение приобрела проблема освобождения от серы сланцевых смол. Сланцы составляли около трех четвертей топливных запасов СССР, но высокое содержание серы обесценивало их как сырье для получения моторного топлива. Зелинский в годы войны нашёл решение этой задачи, пропуская сланцевые масла в смеси с водородом над платиной или никелем на окиси алюминия при 300°. Сера удалялась в виде сероводорода. Развитие нефтехимии в нашей стране привело к коренной реконструкции нефтеперерабатывающей промышленности для получения искусственного жидкого топлива. В результате научных исследований в качестве ценного сырья для высокооктанового моторного топлива и качественных смазочных масел стало возможным использовать не только жидкие, но и твердые горючие ископаемые. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для переработки на моторное топливо богатейших угольных ресурсов Западной Сибири, угля и природного газа Ухты и Печоры и других отдаленных от фронта районов. (википедия)